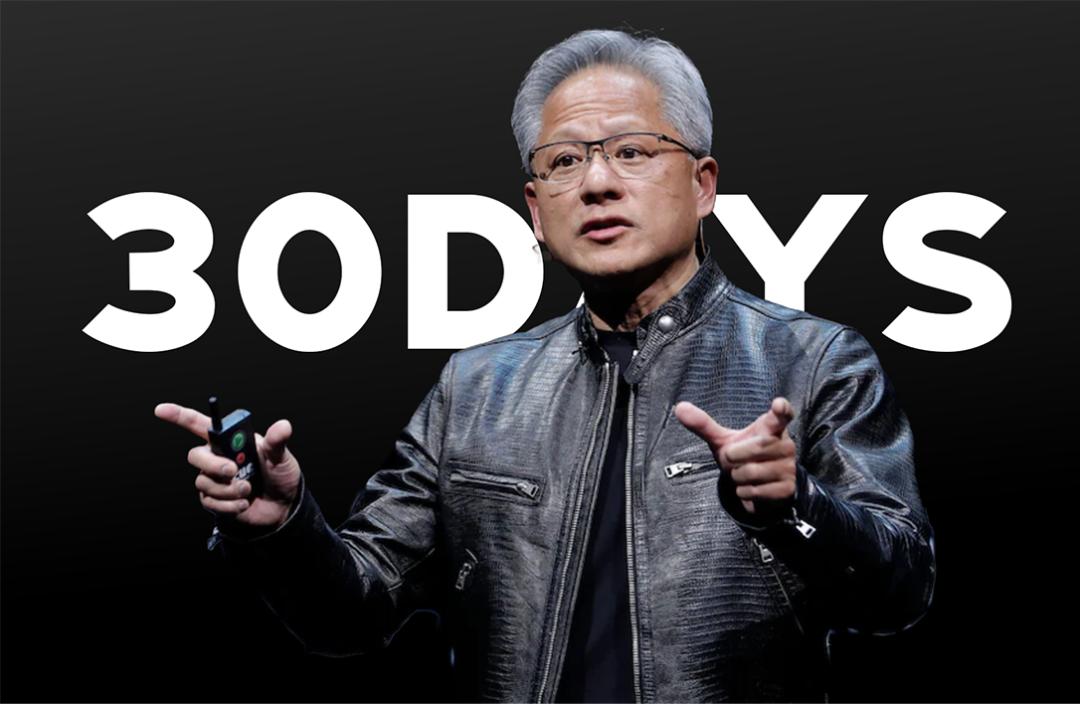

“公司离破产只有30天”,黄仁勋如何激励财富自由的员工?

编者按

黄仁勋鼓励员工们保持一种紧迫感,要求他们即使在公司大幅盈利的情况下,也要不断表现得好像公司正处于破产边缘一样。他会在员工大会上以“我们公司离破产只有30天”作为开场,这句话至今仍是英伟达公司的核心信条。

英伟达是当下最受瞩目的明星公司, 一位华尔街分析师曾表示:“在人工智能领域,正上演着一场战争,而英伟达是唯一的军火供应商。”

上月,这家全球领先的人工智能芯片供应商成为首家市值达4万亿美元的上市公司,它先于苹果和微软等更知名的科技巨头达到了这一里程碑。公司股价持续暴涨,员工收入也是水涨船高,造富神话每天都在上演。有投资人透露,英伟达78%的员工已成为百万美元富翁,其中一半的人净资产达到2500万美元(约合人民币1.83亿元)。

对于一些人来说,实现财富自由意味着失去工作动力,但在英伟达,员工的工作强度也与企业的市场估值强挂钩。众多员工反映,他们不得不采取每周无休的工作模式,经常加班至深夜2点,同时还要应对接连不断的会议和严苛的时间管理要求。

这就引发了一个巨大的疑问,当财富不再构成最主要的刺激,黄仁勋如何激励员工和他一样信奉变态强度的工作,当然你也可以说“谁会嫌钱多呢”,但就工作文化而言,英伟达在硅谷从来都是特殊的存在,硅谷崇尚“努力工作,尽情玩乐”,而英伟达却只有“努力工作”。

作家、调查记者斯蒂芬·威特通过与近200人交谈,其中包括黄仁勋的员工、联合创始人、竞争对手以及几位与他相交多年的老友,在新书中呈现了一位个性强势、充满冲劲、喜怒无常,才华横溢且极其专注的创始人形象,书中有大量黄仁勋与员工互动的细节,不仅映射出他的性格特质,也体现了他的管理理念,并且部分解答了我们关于员工激励的困惑。以下内容摘编自《英伟达之芯》:

“我们公司离破产只有30天”

凭借在硬件上近乎垄断的地位,黄仁勋无疑成了人工智能领域最具影响力的人物。毋庸置疑,他从中赚取的财富也比其他任何人都要多。黄仁勋与在淘金热潮中诞生的加利福尼亚州首位百万富翁塞缪尔·布兰南(Samuel Brannan)颇为相似,布兰南是19世纪40年代末旧金山知名的淘金设备供应商。只不过黄仁勋卖的不是铲子,而是售价3万美元、包含1000亿个晶体管的人工智能训练芯片。如今,想要购买他最新硬件的顾客,需等待超过1年的时间;而在黑市中,他的芯片价格甚至是官方售价的两倍。

许多高管在谈及利润时,会将其视为“成功的衡量标准” ,但黄仁勋不然;对他来说,金钱只是对未来可能发生的某些灾祸的一种临时保障。

在黄仁勋的办公室里,摆放着一本由英特尔CEO安迪·格鲁夫(Andy Grove)撰写的商业书籍,名为《只有偏执狂才能生存》(Only the Paranoid Survive)。

竞争威胁是企业都会面临的问题,但在微芯片行业,这种威胁更为严峻。像可口可乐这样的企业,一旦摸索出成功的秘诀,产品便能自我营销,企业只需确保自己不搞砸这种成功即可。然而,微芯片行业却更像时尚界——倘若你今天的产品与昨天雷同,那便犯下了严重的错误。在半导体领域,一切技术每隔几年就需彻底革新。

黄仁勋并非此领域唯一的冒险家。每位管理者都须具备冒险精神。随着晶体管制造精度日益提升,每个新产品周期的参与成本也随之攀升。因此,该行业宛如一场持续加码的高额扑克锦标赛,赌注不断上升。在锦标赛中,若选择按兵不动,筹码便会逐渐耗尽。唯一的生存之道,便是寻得一手好牌,押上所有筹码,然后一次又一次地重复。

迄今为止,黄仁勋已成功领先于竞争对手,但他那轻资产的业务,实则仅由一群工程师在硅谷的某个办公园区内共同支撑。如果那些工程师未能持续研发新的、难以被仿制的技术,亚洲的制造商便会开始复制其芯片,英伟达便会面临消亡的境地。黄仁勋曾坦言:“倘若我们未能重新塑造计算机图形技术,倘若我们未能重塑自我,并拓展处理器可实现的领域,我们终将沦为货品化而消逝。”对他而言,不勇于冒险才是最大的风险。

在美国,黄仁勋的成功之路并非一帆风顺。他初到美国时,遭受了严重的种族歧视;当他的职业生涯刚刚起步时,在美国许多公司,华裔鲜少被视为“管理人才”。即便在黄仁勋克服了这些障碍之后,他在商界多年来仍被视为一个“有争议”的人物——这其实是一种委婉的说法,直白点说是英伟达的股价一直不见起色。

在人工智能到来之前,黄仁勋经历了无数次失败。他的第一款产品失败了,第二款也失败了,第三款差点也失败了。无论是在调制解调器市场,还是在内存控制器芯片市场,他都未能取得成功。人工智能横空出世,连黄仁勋都毫无预料,而在此之前,他针对科学计算市场的策略看起来也是失败之举。时至今日,除了利润丰厚的人工智能产品线,英伟达仍在资助数十种其他探索性产品,其中许多看起来都不太可能成功。

失败的经历让他深刻体会到,绝望才是成功之母,灵感不是。黄仁勋鼓励员工们保持一种紧迫感,要求他们即使在公司大幅盈利的情况下,也要不断表现得好像公司正处于破产边缘一样。他会在员工大会上以“我们公司离破产只有30天”作为开场,这句话至今仍是英伟达公司的核心信条。

爱、恐惧与内疚

2003年初,英伟达推出了声名狼藉的GeForce FX显卡,这款显卡因渲染速度迟缓而在玩家圈内名誉扫地,被戏称为“尘霸”,因为其风扇过度活跃,故障频发。该显卡遭到了评测者和客户的猛烈抨击,其中就包括黄仁勋的13岁儿子黄胜斌。某天晚上,黄仁勋回家时,发现一本游戏杂志上刊登了一篇尖锐的评论,旁边还贴着一张便签:“爸爸,我觉得你得再加把劲儿。”

黄仁勋随即安排了一场会议,产品经理们向数百人展示了导致这场惨败的每一个决策。之后,黄仁勋近乎声嘶力竭地对他们大吼大叫了将近一小时。“我形容它为‘可怕但具有宣泄作用’。”负责质量管控的工程师之一莎伦·克莱(Sharon Clay)说道。黄仁勋的愤怒激发了人们强烈的内疚感和恐惧感,他经常翻来覆去地讲述,在让客户失望的同时,英伟达的员工也如何辜负了各自的家庭。“我想,没有任何东西像内疚一样激发我。”黄仁勋告诉我。

英伟达的许多员工告诉我,黄仁勋的愤怒在公司内部树立了一种如同将领或职业橄榄球教练般的纪律。“我不确定他是否比其他《财富》500强公司的CEO更爱吼叫,”一位员工如此说道, “但你得明白,他的职责并不是要成为你的朋友。他的任务是鞭策你超越自我,突破你认为自己能够达到的极限。”

即便是对这种管理策略不以为然的人,通常对黄仁勋本人也持有积极评价。

前员工蒂姆·利特尔回忆起,他曾收到一位经理发来的邮件,标题是“拖着你疲惫不堪的身躯冲过终点线”。当时,利特尔已出差数周,远离家人,常常在电路模拟器前工作至深夜,感到已无力为继的他,以递交辞职信作为对邮件的回复。然而,就在几天后的一个凌晨两点,当利特尔完成他最后一个班次时,黄仁勋出现了,并坐在了他旁边的模拟器旁。显示器的光芒映照着黄仁勋疲惫的脸庞,他开始回忆自己的职业生涯,谈及自己所做的牺牲,以及在电路模拟器前度过的无数个深夜。往往只有他一人操作着模拟器,远离家人。他坦言,自己也不确定这一切是否值得。他向利特尔提出,如果他愿意,可以重新回到工作岗位上。而当利特尔拒绝时,黄仁勋感谢了他为公司所做的贡献,随后便离开了。“那绝对是我在那儿工作期间最难忘的时刻。”利特尔说道。

在我为这本书采访的百余名英伟达前任与现任员工中,几乎每个人都能讲述一段关于黄仁勋的温情故事。一位前员工曾在几十人面前被黄仁勋羞辱,并被要求退还全部工资。他告诉我,当他后来被诊断出患有重病时,黄仁勋竟主动提出为他全额支付治疗费用。当加利克决定离开英伟达,加入一家初创公司时,他意外地收到了黄仁勋亲自打来的电话,热情洋溢地请求他留下。“我们坐在会议桌旁,他离我那么近,我们的膝盖几乎相碰。”加利克回忆道。当时,加利克只是管理着10个人的基层经理,而公司员工成千上万。“我甚至以为黄仁勋不知道我的名字。”他坦言。黄仁勋所展现出的爱、恐惧与内疚,构成了一种难以抗拒的强大力量。“你觉得自己不能让他失望,”克莱说道,“你就是不能。”

“光速”之道

CUDA于2006年末公开发布。其高昂的研发成本对英伟达的财务状况造成了压力,而且,CUDA在其他隐性方面的成本也相当高。最大的隐性成本,可能是它分散了黄仁勋对核心客户服务的关注。早在2006年底,就有传闻称英伟达的产品存在问题,游戏玩家抱怨笔记本电脑中的GPU在使用数周后会停止工作。当问题被确认时,游戏论坛上已充斥着各种阴谋论,发帖者指责英伟达错误地将芯片连接到了电路板下的焊接“凸点”上。“凸点门”事件爆发,游戏玩家开始转向竞争对手,英伟达股价再次暴跌,6年内第二次损失了近90%的市值。

为了重拾信心,黄仁勋向德布·舒奎斯特(Deb Shoquist)求助,后者负责管理英伟达的全球供应商网络。舒奎斯特的工作足迹遍布瓜达拉哈拉、河内和班加罗尔等地。她的职责是确保公司所需组件能按时、足量送达。这项工作常常需要在电话中大声沟通,而健谈且表现力强的舒奎斯特在面对冲突时从不退缩。

2007年,在她加入英伟达不久后,黄仁勋便要求她缩短台积电下游一家中国台湾封装供应商的交货时间。舒奎斯特认为这难以实现,她怀疑在这个以效率著称的供应链中是否还有可以削减的冗余环节。两人就交货时间与周期时间展开了争论,直到舒奎斯特直接指出黄仁勋的理解有误。

“你不明白这是如何运作的。”她坦言道。这场争论发生在会议桌旁,高管们围坐四周,笔记本电脑开着。就在舒奎斯特告诉黄仁勋他理解有误的那一刻,她的收件箱就被同事们的消息填满了。“停下!”有人写道,“停下,别这样,就听他的话吧。”然而,一切已经太迟了。黄仁勋对舒奎斯特大发雷霆,冲着她大吼,说她根本不懂得如何做好本职工作。“我以为你是个运营人员,你根本就不是!”他怒吼道,“你一点儿也不懂运营!”

舒奎斯特的愤怒与黄仁勋的怒火不相上下。她可是干了整整20年了,这个男人凭什么说她不是运营人员?她明明就是。愤怒的舒奎斯特告诉黄仁勋,她要去中国台湾,直接从供应商那里拿到数据,证明自己是对的。供应商非常乐意接待她,封装厂可不是什么光鲜亮丽的地方,客户几乎从不光顾来访。在一周的时间里,舒奎斯特熟悉了这家后端供应商的单位经济效益情况。

在封装厂,从接收订单到完成,需要3周的前置时间。但令舒奎斯特惊讶的是,供应商将英伟达的微芯片装入黑色外壳的生产周期时间,也就是所需的总工时,竟然只有36小时。供应商解释说,理论上可以将前置时间压缩至与生产周期时间相当,但这会使得每块芯片的封装成本从8美元飙升至1000美元。黄仁勋的看法得到了验证,缩短前置时间确实可行,尽管代价高昂,但并非不可能。

带着关于加快封装订单的成本和时间表,舒奎斯特回到了英伟达,她感到有些不自信。她等到与黄仁勋单独相处时才向他展示了自己的发现。“我不想让他有观众。”舒奎斯特说道。她本以为会遭到黄仁勋的责备,但他并未动怒,反而称赞道:“这就是正确答案。”随后,舒奎斯特为英伟达制造网络中数百家供应商都制定了类似的成本和时间表。接着,她开始着手压缩英伟达的生产周期,从原先的数月缩减至数周,最终创下了13天的新纪录。

在激励舒奎斯特的过程中,黄仁勋采用了一种名为“光速”的调度策略。他满怀热情地将这一管理理念灌输给每一位员工。在英伟达,几乎每位与我交谈过的人都至少提及过一次“光速”。 “光速”这个词,并不像大家普遍认为的那样,只是单纯指速度快。黄仁勋所倡导的“光速”,是希望经理们能够设想到,在没有任何限制、一切条件都最理想的情况下,某项任务能够完成的最快速度。

舒奎斯特跟我说:“这个方法听起来好像很难,但实际上,它真的能帮你减轻不少压力。因为一旦你明白了物理上的极限在哪里,你就会知道,你的竞争对手也不可能比你更快。”

黄仁勋每天都在努力追求这个看似遥不可及的“光速”目标。“我总是要确保自己工作到筋疲力尽,这样到了晚上,就再也没有什么能让我失眠的了,”他曾经说过,“这真的是我唯一能掌控的事情。”

***

在近日来到中国接受采访时,黄仁勋再次表达了自己在担任CEO的33年来,不曾有一分钟感到彻底的放松,“我总是感觉我们快要倒闭了”。在斯蒂芬·威特看来,黄仁勋最大的焦虑是股价,“英伟达的高市值并非基于公司已取得的成就,投资者是在为黄仁勋的未来行动下注。英伟达必须持续快速进行创新并交付成果。即便他担任CEO已经三十余年,这仍是前所未有的压力。”

到现在,黄仁勋还是保持着每天工作16个小时、每周工作7天、只睡3个小时的节奏。对这位CEO而言,压力和焦虑注定将如影随形,在被架上神坛后,如何将这股“随时要倒闭”的紧迫感传递到公司全员,考验着他的管理智慧。

本文来自微信公众号“中欧商业评论”,作者:斯蒂芬·威特,36氪经授权发布。