揽佬真能挣1.2亿?

揽佬早前又破纪录了,他的Spotify月听众量突破500万,成为达到这一成就的华语乐坛第一人。

关于揽佬,除了歌火之外,另一个热门话题是,他靠专辑《八方来财》挣了1.2亿。在大家都在努力穿越经济周期的当下,这个数字看起来非常醒目。

不只是揽佬,今年的另一首热歌《跳楼机》也有类似的传言,翻阅歌曲的相关文章,最常见的标题就是“狂赚4000万”。

揽佬和《跳楼机》真的这么赚钱吗?我们跟一些业内人士聊了聊,得到的答案是,能赚点,但没那么多。

冲出内娱

如今的揽佬,就像他歌里唱的那样,是真的大展鸿图了。

从今年7月7日开始到8月7日,一个月内,揽佬的Spotify月听众量完成了惊人的“三连跨”:先后跨过300万、400万和500万大关。

相比内娱动辄数以亿计的艺人数据看,500万这个数字看起来并不是很惊人,却是华语歌手在Spotify上难以企及的高度——在揽佬之前,周杰伦和Higher Brothers都曾突破300万,但还没到过400万。

月听众量是Spotify的一个核心数据,统计的是艺人的独立听众量,不统计重复播放,Spotify据此排出该平台的世界排名。目前排名第一的歌手是“火星哥”Bruno Mars,月听众量是1.12亿。

作为一个每日更新的动态数据,“月听众量”反映的只是歌手当下的实时热度,不过,我们也可以从中看到一些趋势:揽佬的月听众量在不断快速攀升,说明他目前在Spotify上处于听众扩张期。

从《八方来财》到《大展宏图》,连续两首歌爆红,揽佬的听众量上涨并不让人意外。意外的是,他的海外数据走势居然这么凌厉。

尽管近年来不断有中文歌曲海外爆火的传闻,实际上这些歌曲更多只是社交媒体上的偶发热点,中文歌曲还没能真正在流媒体平台上形成输出大势。

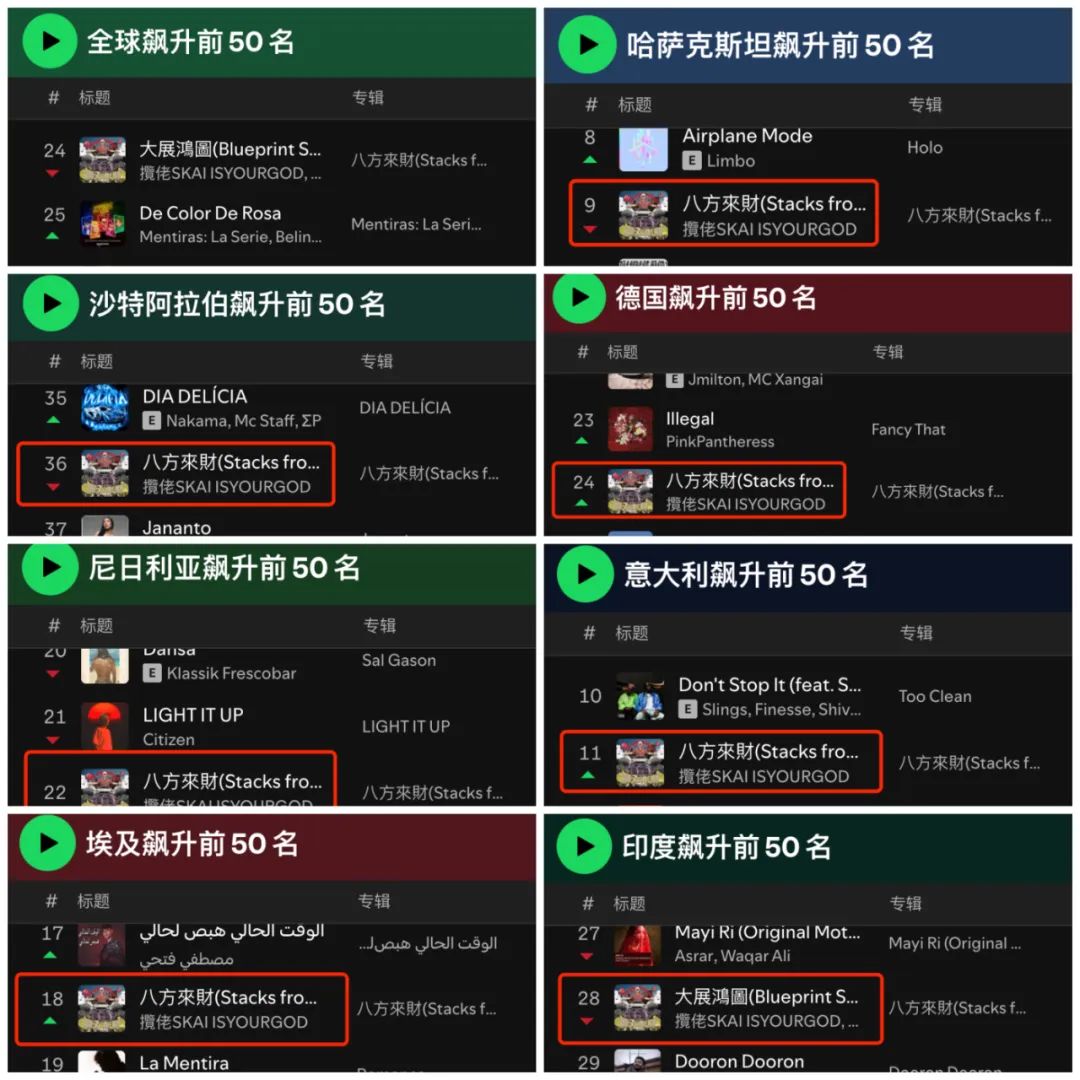

揽佬的歌曲一度跻身全球数十个国家的飙升榜,覆盖欧美、中东、南亚等不同语系的国家,这是华语乐坛非常罕见的现象。

这说明了,中文歌完全有可能穿透全球网络,前提是,在歌词之外,找到国际通行的“音乐语汇”。

真能挣1.2亿?

揽佬火了之后,大众关心的是,他能挣多少钱,目前比较常见的说法是,他靠《八方来财》这张专辑挣了1.2亿。

对此,揽佬接受《红星新闻》采访时回应:“我有这1.2亿,我还接采访干嘛,我直接当幕后大佬了。”

在跟一位做发行的业内朋友交流之后,我们几乎可以确定,单靠《八方来财》这张专辑,揽佬自己不太可能挣到1.2亿。

Spotify的流媒体播放量比较透明,我们可以根据前台播放量做一个粗略的计算。专辑《八方来财》目前的总播放量时1.156亿,按照单位流收入0.004美元中位数计算,流量总收入是335万元人民币。

至于国内音乐平台,由于数据不太透明,难以估计。不过,有音乐人朋友提供了“线索”,他的歌曲总共3万多播放量,在某平台收到88元,千次播放收入约2.9元。

按照这个数字计算,专辑《八方来财》收入要达到1000万,大约需要35亿次播放,收入达到1亿,需要350亿次播放。

百亿播放的歌曲在内娱好像并不少见,但很多人混淆了短视频的视频播放量和歌曲的实际播放量。

一首歌被视频使用和被听众主动点击播放,版税分配有所不同。从一些行业研究看,相比按需点播的音视频流媒体,短视频的版税要低得多。

海外各大平台的千次播放收入对比

一位做过多年短视频歌曲推广的业内人士表示,以他的经验,一首热歌一年挣一两千万已经够牛了。

而且,在他看来,以现在推火一首歌所需要投入的成本估计,《八方来财》被推火背后可能消耗了数以亿计的隐性资源,而这些资源,发行商和平台都会折算成投入成本,以版税分账等方式抽成。

还有一位音乐公司的人透露,他们在推广一首歌的时候,为了置换平台资源,割让了绝大多数的版税份额,尽管歌的成绩不错,但他们实际并没有赚到什么钱。

有业内人士分析,扣除平台和发行方的抽成,揽佬实际到手的收入可能也就百万量级。不过,这也足够他把20元的外卖提高到90元了。

立不住的“人”

Spotify月听众量反映的是“流量”到“人”的转化,是热门歌曲的播放量能给歌手转化出多少“独立听众”。相比播放量,“独立听众”量更能体现歌手真实的受众规模,所以,Spotify据此排出世界排名。

单从Spotify数据上看,这些年来,华语乐坛出现过很多热歌,但这些热歌的演唱者们,还没有谁能像揽佬这样以“人”为单位快速飙升,“歌火人淡”的现象在华语乐坛十分明显,“月听众量”名列前茅的始终是老一代歌手。

很难说揽佬的数据能维持多久,但我们似乎看到了热歌的消费逻辑正在发生一些微妙的变化,流量除了通过单曲快速消耗之外,也开始沉淀到“人”身上。

有业内人士分析,这可能跟推歌成本的飙升有关。

早在2021年,已经有音乐公司的高层透露,热歌的营销成本超过百万,如今这个数字仍然在不断水涨船高。“现在想推火一首歌不像前几年那么容易,得高举高打,而且,歌火了之后,还得想办法二次变现,比如将授权给综艺。”

随着推歌成本的飙升,平台不再像过去那样广撒网式的全面铺开,越来越多将资源集中于S级项目,同时跟大音乐公司合作,想办法延长内容的变现周期,拓宽变现空间,

《跳楼机》和《八方来财》背后,都有大公司支持。《跳楼机》除了上综艺,索尼音乐还安排Tyson Yoshi来“二创”,尽可能延长《跳楼机》的生命周期,从而充分实现歌曲的商业价值。在这个过程中,“人”获得更多聚焦。

近年来,行业越来越强调作品的“品质”,但另一方面,我们也应该看到,在音乐的发展史上,“好歌”往往来自对优秀人才的挖掘和培养。从The Beatles到Michael Jackson,从罗大佑到周杰伦,莫不如此。

毫无疑问,平台有足够的方法持续制造爆款,但从行业长远来看,缺少能够被长期记住、承载文化认同的“人”,生态会越来越依赖算法推送的即时热点,而无法形成具有长期价值的文化沉淀。

周杰伦的歌到现在还广为传唱,但现在已经没有人唱《学猫叫》了。

音乐归根到底是“人”的表达,而不是数据的堆砌。好的作品固然重要,但“鲜活的人”也很重要。从“量变”到“质变”,除了追求高品质的“歌”,也得有高品质的“人”。

本文来自微信公众号 “新音乐产业观察”(ID:takoff),作者:狡童,36氪经授权发布。