靠圈粉“直男”年入数百亿,这家知名行业巨头要“卖股”了

迪卡侬中国公司要“卖股”的传闻已经发酵了一段时间,表面上看似风波渐平,实则暗流涌动。

一方面,这不仅是2003年迪卡侬进入中国以来第一次“卖股”,更是法国第三大家族——穆里耶家族创立迪卡侬半个世纪以来的首次大规模“股权转让”,当前迪卡侬中国业务的估值区间约10亿-15亿欧元(以最低估值计算,约合人民币超80亿元)。

另一方面,据“接近交易的知情人士”称,迪卡侬计划出售中国子公司约30%的股权,而“多家国际PE及主权基金”正在与其接触,部分机构提出了“高于30%”的诉求。

在企业管理上,30%的股权份额是敏感的交界处,其一般代表着上市公司的要约收购线,再往上的34%股权则意味着安全控制权,股东极有可能拥有一票否决权。不过诸多业内人士分析,实控迪卡侬的穆里耶家族倾向于保持控股权,谈判仍在胶着。

而迪卡侬面对这一消息,今年8月中旬向外界给出的回复是:“迪卡侬始终扎根中国长期发展。”“对市场传言,我们不予置评。”

可以预见,这场谈判可能还会持续许久。

但谈判桌下值得关注的还有很多——迪卡侬为什么出售中国公司股权?迪卡侬希望通过股权出售获得什么?哪种类型的公司最有可能接手?这些同样是这场交易背后值得关注的焦点。

涨价,赚得却更少了

事实上,中国市场是迪卡侬在全球范围内唯一与法国本土市场并列、可实现“研发-生产-零售全链条覆盖”的海外市场,始终保持一个非常重要的战略地位。

虽然中国公司的营收长期稳定、中国运动户外市场近年更是持续火热,但早在4月,就有迪卡侬决定出售中国公司股权的相关消息传出。而这个消息放出的时间点,与迪卡侬2024年财报的发布节点几乎只是“前后脚”——2025年3月底,迪卡侬集团发布的2024年财报显示,公司去年总营收162亿欧元,微增3.8%,净利润7.87亿欧元,同比下滑了15.47%,利润也是近四年的触底值。

利润在下降,迪卡侬的价格却在上涨。

据零售行业数据机构数见科技统计,2022年至2024年,中国市场内的迪卡侬商品销售均价从128.81元上涨到196.32元,上涨幅度在52%左右,另据刀法研究社统计,对比2015年知乎用户记录的部分产品与2024年的价格,10年间迪卡侬部分品类产品涨幅达到了30%~60%,少数基数过小的产品涨幅超过100%,涨幅较大的品类集中在户外、露营装备。

迪卡侬内部将调价视为“高端化”战略的一部分,在此前《新周刊》等媒体采访中,迪卡侬高管曾表示,过去入门级产品占比较大,价格更亲民,中高端产品占比只有一两成,随着中国消费者对产品需求的提升,倒推迪卡侬提升这些中高端产品的比例,因为性能、用料、设计各方面都有升级,成本相对高一些,体现在价格上会有些变化。

如果单纯是涨价,或许并不稀奇——近一年来,各大运动户外品牌都在涨价,魔镜数据统计显示,户外运动行业销售额TOP30有近半数品牌的商品均价都有所上涨,其中骆驼、伯希和、凯乐石、探路者这四个本土品牌近一年均价同比上涨25%至65%不等。

迪卡侬面临的情况是,提高了价格后,既有因涨价导致的追求性价比的用户人群丢失,也有包括其向中高端产品转型过程中面临的激烈市场竞争所带来的挑战。

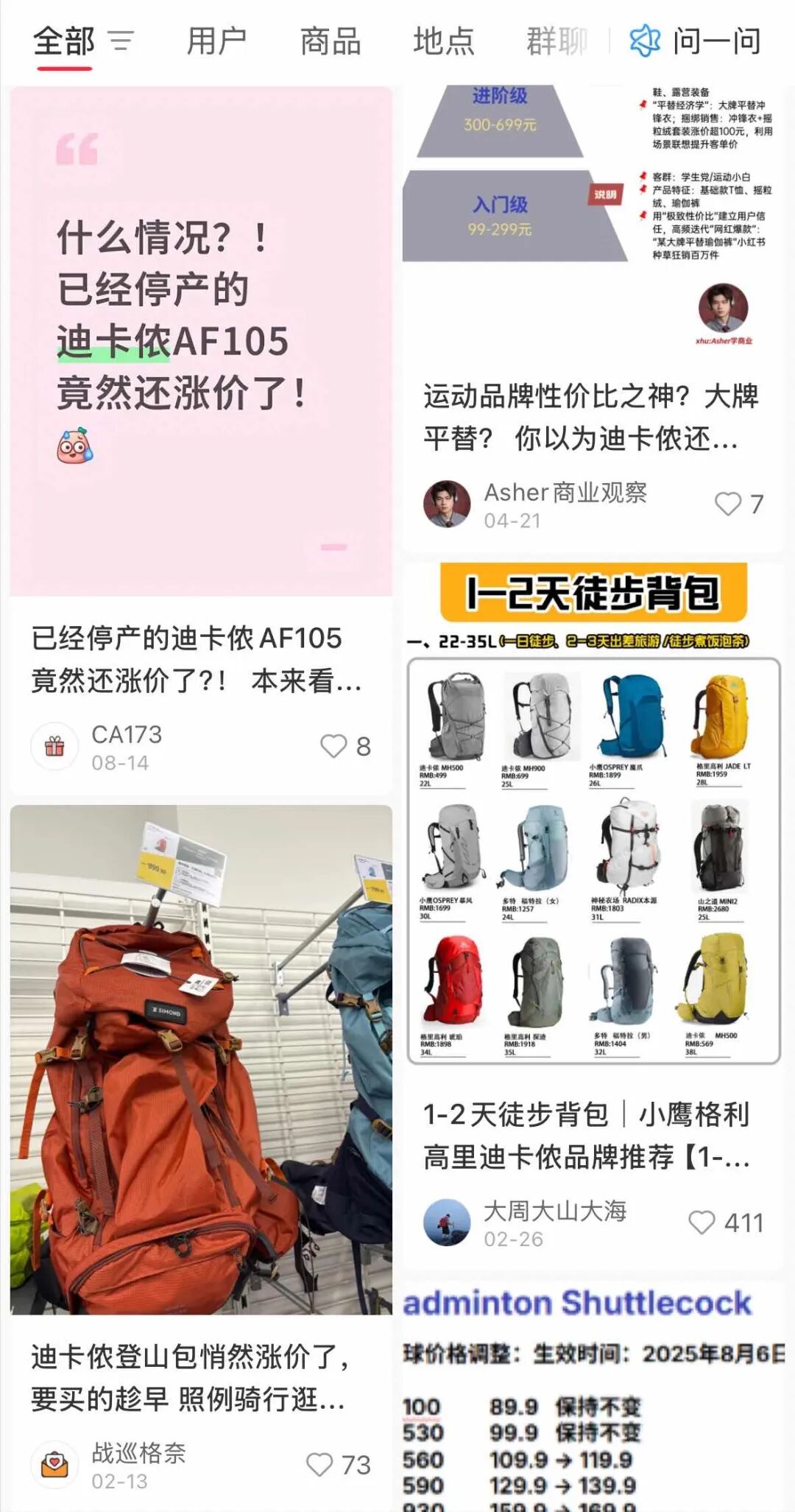

图源小红书截图

迪卡侬或许在“以退为进”

虽然中国市场在迪卡侬全球收入占比中并不算最大的板块,但在中国市场面临的情况,其实让迪卡侬不断调整,近年来的高管更换、开店放缓、关店止损等动作,都是其在不断地摸索市场的新解法。

迪卡侬此次卖出中国业务股权传闻之下,这从某种程度上是“以退为进”,寻求更懂得本土运作的PE和公司,很可能成为整局棋盘上的一步妙手。

要知道,在以鞋服、用品为主力代表产品的运动户外赛道,其根本性竞争力的源头仍在于生产端。

据2023年迪卡侬中国公布的官方资料,企业生产采购中心遍布全球30个国家和地区,其中超过50%的采购份额来自于中国,迪卡侬高层也曾在媒体访谈中透露,在中国销售的产品中,有94.2%是在中国本土化生产,而迪卡侬的目标是将这一数字提升至100%。

长期以来,供应链的提升都是迪卡侬在中国“降本增效”的一个方向。尤其是在尝试走高端化路线后,迪卡侬对原有的业务线进行重组,推出了公路自行车、跑步、攀岩、狩猎四大专业品牌,都需要供应链的强力支持。

但当前,迪卡侬在海外仍在寻求能“既快又好”、满足其“中高端化”战略的供应源头。迪卡侬在今年7月底宣布,其在印度的生产扩张目前仍还处在推进阶段,计划到2030年将印度的采购规模扩大到30亿美元,即便如此,印度采购也只占其全球采购总量的15%,远远不及在中国当前就已近50%的采购量。

中国是迪卡侬在法国总部外唯一拥有全产业链布局的国家。此前迪卡侬高管多次对外表示,迪卡侬强调供应商从资源到技术再到培训的全方位升级,需要共同开启中国的“后供应链时代”。

这一点,可能是迪卡侬2021年尝试推动产品结构变化以来,最迫切希望着手的事之一——只有加强供应链,迪卡侬的性价比产品才能不断推陈出新,稳固住基本盘;也只有中国供应链在产品研发、技术升级、流水线制造方面的能力提升,迪卡侬在与始祖鸟、萨洛蒙、崔克等运动户外头部品牌直接竞争时,才更能做出货和价“双重优势”,到时候再布局营销,对于已有庞大用户人群的迪卡侬来说并不会太迟。

总的来说,迪卡侬的这次股权出让,很可能更多是把目光放在了长期增长方面:摆在迪卡侬面前的其实是这样一个命题——首先从商业盈利最大化的角度来说,如果要出售变现,哪个地区公司的股权最值钱?其次,企业能否通过这次出让股权,让并购方帮迪卡侬解决眼下的痛点?

或许恰恰是因为中国市场是不可放弃的市场,迪卡侬最终才做出了出让中国业务部分权利的决定。

谁会来接手迪卡侬中国?

迪卡侬要出让股权的消息今年4月就已放出,发酵至今仍不见任何端倪,更让人好奇这笔大单会花落谁家。

或许迪卡侬也在选择。

毕竟,越来越多全球大型PE机构正加快布局中国市场。2023年,资产管理规模逾50000亿美元的KKR集团决定在上海设立首支人民币基金,参与中国市场的投资;随后,资产管理规模逾8000亿美元的全球PE机构——汉领资本也在上海设立的办公室正式开始运营。

消费巨头成立的私募也在中国发展很快。从许多商业合作案例来看,在中国对外部投资机构管理逐步开放后,像迪卡侬这类外企,通常会倾向于文化体系、经营理念、结算管理等要素更为相通的国际PE,比如类似黑石集团、凯雷投资这类擅长“重构全球供应链”的机构。

但这次也许会有一些不同。在《当代企业》的分析中,迪卡侬这轮出让股权的操作,核心目的很可能还是要通过联手合资方,解决当下企业在中国本土供应链、线上化等端口存在的问题,且这些问题需要是迪卡侬单方面相对较难去攻克的。

比如合作方最好具备强大的地区性资源,在政企合作端能够有本土化能力,从而能够帮助迪卡侬进一步布局中国工厂,在中高端制造、ESG(环境、社会和公司治理)方面有较好的沟通;

再比如这家合作方对线上营销、数字营销需要有一定的资源,当前在中国,线上渠道已成为运动户外品牌的主要销售渠道,迪卡侬在中国的线上交易占比大概是25%左右,以中国本土巨头安踏为例,其线上销售占比达33.8%。线上渠道的拓展,可能也会是合作方赋能迪卡侬未来发展的重点方向之一。

另外,在资金规模、入股模式等方面,此次合作的入股资金大约在100亿元左右,有许多国际与本土PE机构都有实力去完成这笔交易。当然,其间还要考虑到资本方的投资方向与迪卡侬的既定发展方向是否契合。

综合迪卡侬需要解决的问题来看,坐拥各类地利优势的中国本土资本在这场股权的赛跑中也有着优势。

为此,《当代企业》查阅了近期发布的“PEI 300”(全球权威私募股权投资机构榜单),中国资本其实受到了不少业内的认可,如在全球荣获第44名、中资排名第一的招商资本,又比如紧随招商资本之后的中资第二高瓴资本等,这类头部成熟中国资本在城市园区开发、电商平台关系、本土物流、消费零售等领域都拥有丰富资源。

所以,假如最终迪卡侬官宣与中国某家资本完成“联姻”,也并不会让人太过惊讶的事——将中国业务的股权交给PE或中国本土化资本运作,从而寻求更懂中国市场和消费者的路径,或许能为迪卡侬找到利润重新增长的“第二曲线”。

当然,迪卡侬是一家有着自己坚持的品牌,目前已知的新闻报道都显示,其在挑选合作方方面尤为谨慎——中国运动户外市场成长空间很大,迪卡侬和新伙伴在这片消费崛起的热土上,确实还有太多值得去探索的空间。

本文来自微信公众号“当代企业世界”,作者:当代企业,36氪经授权发布。